“十二五”中國家將建市級農產品質量安全檢測中心

2012-05-22

5月21日,農業部網站消息,“十二五”期間,國家將實施《全國農產品質量安全檢驗檢測體系建設規劃(2011-2015年)》,將建設329個地市級農產品質量安全綜合檢測中心,并實現全國地市全覆蓋。

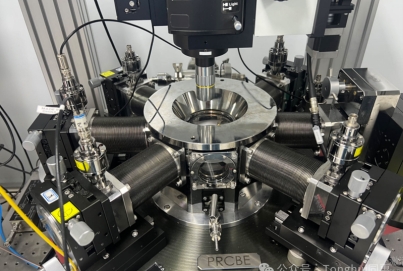

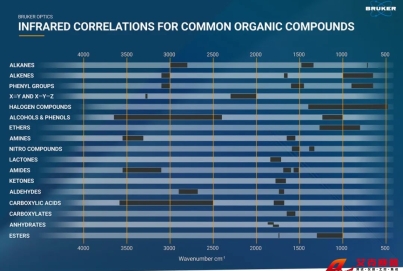

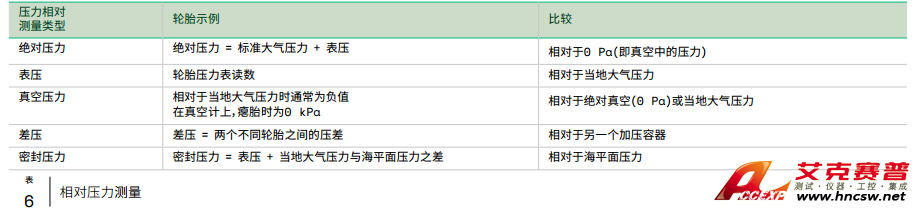

每個地市級綜合檢測中心將投資1000萬元,重點配備農業產地環境、農業投入品和農畜水產品中農藥、獸藥殘留、有害有毒物質、有害微生物等定性定量分析檢測儀器。主要承擔轄區內農產品質量安全監督抽查檢驗、市場準入檢測、產地認定檢驗、評價鑒定檢驗、質量安全事故、糾紛調查、鑒定和評價等任務,并對縣級質監機構開展技術指導和服務。

全國農產品質量安全檢驗檢測體系建設加快

農產品質量安全檢驗檢測機構,作為農產品質量安全執法監管的重要技術支撐,在農產品質量安全監管工作中地位重要,不可或缺。最近,農產品質量安全倍受社會關注,那么,承擔農產品質量安全執法技術支撐的檢驗檢測體系發展得怎么樣?國家都有哪些方面的規劃和部署?有哪些能力建設措施?圍繞這些問題,記者采訪了農業部農產品質量安全監管局有關負責同志。

我國農產品質檢體系始建于20世紀80年代

記者:我國農產品質量安全檢驗檢測體系是一個什么樣的體系?目前的建設和規劃情況如何?

答:我國農產品質量安全檢驗檢測體系建設最初始于20世紀80年代,當時主要側重于農業生產資料方面的檢驗檢測機構建設,包括化肥、農藥、飼料、農機、種子等國家級檢測中心和部級檢測中心的規劃建設。20世紀90年代以后,隨著高產、優質、高效農業的提出和發展,農業部部級農產品質量安全檢測機構開始規劃建設。目前,一個以農業部部級農產品質檢中心為龍頭、省級農產品質檢中心為主體、地市級農產品質檢中心為骨干、縣級農產品質檢站(所)為基礎、鄉鎮(生產基地、批發市場)速測實驗室為補充的全國農產品質量安全檢驗檢測體系基本構建形成。

按照《農產品質量安全法》和農產品質量安全監管工作定位,農產品質量安全檢驗檢測體系是依據國家(行業)標準,以先進儀器設備為手段、可靠實驗環境為保障,對農產品生產(包括農業生態環境、農業投入品)和農產品質量安全實施科學公正監測、鑒定、評價的技術保障體系,是政府實施農產品質量安全執法監管的重要手段,承擔著為政府和廣大農產品生產者、經營者、消費者提供技術決策、服務和咨詢的重要職能,在提高農產品質量安全水平、確保不發生重大農產品質量安全事件具有十分重要的地位和作用。

農產品質檢體系能力建設已納入國家重點投資建設范圍

記者:農產品質量安全檢驗檢測體系很重要,這些年國家都采取了哪些措施提升檢驗檢測能力?

答:黨中央、國務院高度重視農產品質量安全檢驗檢測體系建設,早在1993年全國人大審議通過的《農業法》中就明確提出,國家采取措施提高農產品的質量,建立健全農產品質量標準體系和質量檢驗檢測監督體系,按照有關技術規范、操作規程和質量衛生安全標準,組織農產品的生產經營,保障農產品質量安全。

“十五”和“十一五”期間,國家都把農產品質量安全檢驗檢測體系作為農業和農村經濟發展的重要支撐,加以規劃和建設。特別是“十一五”期間,農產品質量安全檢驗檢測體系被列為社會主義新農村重點建設工程之一,并納入我國國民經濟和社會發展第十一個五年規劃綱要。2006年8月,國家正式啟動實施了《全國農產品質量安全檢驗檢測體系建設規劃(2006—2010年)》,安排專項資金,加大農產品質量安全檢驗檢測體系建設投入,總投資50多億元。到2010年,國家投資已建設省(部)級、縣級農產品質檢中心(站、所)1017個,其中縣級農產品質檢站建設項目936個。

“十二五”是農產品質檢體系建設關鍵期

記者:面對新的“十二五”,國家在農產品質檢體系建設上有哪些考慮?

答:為滿足農產品質量安全監管所面臨的新形勢、新任務,國家發改委和農業部在“十一五”建設的基礎上,對尚未建設和缺乏檢測能力的質檢機構,編制了農產品質量安全檢驗檢測體系“十二五”建設規劃。“十二五”農產品質檢體系建設,在思路上,將根據農產品質檢體系建設的需要,與“十一五”質檢體系建設規劃相銜接,注重統籌布局、因地制宜、填平補齊、建管并重的原則,力爭通過五年左右的建設,建立產地環境、投入品和農產品全程可控的質檢體系。在重點上,補充建設一批部級專業質檢中心,全方位建設地(市)級綜合性農產品質檢中心和縣(場)級綜合性農產品質檢站。同時,進一步完善國家農產品(水產品)質量風險監測與信息預警功能建設,構建起全國性的農產品質量安全監測信息預警與追溯網絡平臺。與此同時,農業部已制定了配套的質檢機構管理辦法和考核驗收規范,實施資質認定和能力考核,強化檢驗檢測人員培訓和工作經費的落實,定期對生產、銷售的農產品質量安全狀況進行監督抽查。

最新資訊